Denis Kitchen foi um dos convidados especiais do Amadora BD este ano, como organizador de uma exposição para celebrar o 100.º aniversário de Will Eisner. Kitchen foi um dos primeiros editores a trazer um espírito empresarial para a publicação de banda desenhada alternativa nos Estados Unidos, fundando a Kitchen Sink Press e redescobrindo Will Eisner (ou, como ele diz, foi Eisner que o descobriu a ele). Foi também um defensor dos direitos dos autores e dos vendedores, tendo estabelecido o Comic Book Legal Defense Fund, e ajudou a preservar muitas das grandes obras dos anos 40 para serem lidos por novas gerações. Não me foi possível estar presente na conferência, mas aproveitei para lhe fazer uma entrevista.

Versão da entrevista no YouTube

Entrou para a indústria ao mesmo tempo que a cena alternativa e independente estava a começar. Na época, já sabia que queria trabalhar em banda desenhada, e tentou trabalhou para as editoras principais ou nas tiras de jornal?

Eu sempre soube que queria trabalhar em banda desenhada, mas a Guerra do Vietname começou quando eu estava na universidade, e eu fiquei radicalizado e juntei-me ao movimento anti-guerra. A única maneira que me podia expressar como cartunista era através da imprensa alternativa. Foi um movimento que surgiu por toda a América, agora chamamos-lhe underground, mas na altura era só uma maneira de expressarmos a nossa insatisfação com muitas coisas na cultura americana, principalmente a Guerra do Vietname, com a qual estávamos muito zangados. Mas também falávamos de outras coisas, legalização da marijuana, o movimento gay, o movimento feminista, e os direitos civis. Havia muitas coisas a acontecer, era uma época emotiva.

A banda desenhada tornou-se um meio de expressão sem censura para nós. A banda desenhada vendida nas bancas tinha no canto o selo da Comics Code Authority, as editoras censuravam-se a elas próprias, e eu vi, quando era jovem, que as histórias com que eu tinha crescido tinham mudado, e não para melhor. Eu gostava das histórias estranhas e assustadoras, comics pré-Code, como lhes chamamos agora. Então, quando tivemos hipótese de publicar, não quisemos fazer parte disso. Não vendíamos os nossos livros nas bancas, vendíamos nas head shops, onde os hippies compravam mortalhas, cachimbos de água, pósteres psicadélicos e outras coisas do género. Assim, pudemos expressar-nos sem restrições, o que fizemos. Quando olho para trás, admito que tivemos alguns excessos, mas foi um período muito libertador, e eu fui um sortudo por ter feito parte dessa geração. Por isso nunca achei que ia trabalhar para as grandes editoras, embora tenha trabalhado brevemente para o Stan Lee.

…Comix Book, eu ia perguntar sobre isso. Mas vocês tinham algumas limitações, certo?

Tivemos algumas limitações, obviamente, mas o Stan deu-nos uma quantidade impressionante de liberdade, foi justo connosco. Por acaso, eu tinha-lhe dito que a única maneira de eu e os meus amigos aceitarmos trabalhar para ele era mantermos os direitos autorais e ficarmos com a nossa arte original. Era o tipo de coisa que é normal na BD alternativa, mas a Marvel não estava habituada. Ele aceitou, mas o problema foi que os artistas regulares da Marvel reclamaram que ele estava a dar tratamento especial aos hippies e não a eles. Tornou-se difícil para ele acomodar toda a gente, e o mais fácil foi cancelar a nossa revista, apesar de eu achar que estava a vender bem. Foi um problema político para ele, mas ele tratou-me bem e eu não tenho problemas com o Stan Lee. Ele foi sempre um cavalheiro, e cumpriu o prometido.

Tivemos algumas limitações, obviamente, mas o Stan deu-nos uma quantidade impressionante de liberdade, foi justo connosco. Por acaso, eu tinha-lhe dito que a única maneira de eu e os meus amigos aceitarmos trabalhar para ele era mantermos os direitos autorais e ficarmos com a nossa arte original. Era o tipo de coisa que é normal na BD alternativa, mas a Marvel não estava habituada. Ele aceitou, mas o problema foi que os artistas regulares da Marvel reclamaram que ele estava a dar tratamento especial aos hippies e não a eles. Tornou-se difícil para ele acomodar toda a gente, e o mais fácil foi cancelar a nossa revista, apesar de eu achar que estava a vender bem. Foi um problema político para ele, mas ele tratou-me bem e eu não tenho problemas com o Stan Lee. Ele foi sempre um cavalheiro, e cumpriu o prometido.

Os artistas como o Spiegelman ou o Howard Cruse tiveram algum problema por serem publicados pela Marvel, mesmo com a revista a não ter a marca deles?

A princípio, o Spiegelman não teve um problema, mas depois desistiu e foi começar a sua própria revista, chamada Arcade. Mas o Howard Cruse e muitos dos outros estavam contentes por receberem um cheque da Marvel, porque eles podiam pagar melhor. Por isso, salvou-nos numa altura em que o mercado independente estava atulhado e quando o Supremo Tribunal mudou a definição de obscenidade, em que entregou esse poder às autoridades locais.

Quanto é que vocês aproveitaram as lojas especializadas em banda desenhada para poderem distribuir o vosso material?

Eu contava muito com elas. As head shops foram obrigadas a fechar por motivos políticos, houve uma reacção popular contra as drogas, então as lojas de BD chegaram mesmo na altura certa. Eu consegui fazer uma mudança suave, e então aproveitei para fazer livros de banda desenhada clássica, para republicar material do Will Eisner, Milton Caniff, Alex Raymond e todos os grandes do passado.

Além do Eisner, chegou a conhecer alguns dos outros artistas pessoalmente?

Sim, conheci a maior parte deles. O único que queria mesmo conhecer pessoalmente mas nunca consegui foi o Al Capp. Mas falei muito com ele ao telefone, tal como o Harvey Kurtzman e o Will Eisner, com quem eu passei mais tempo. Foi excelente, eles eram os meus heróis. Fui corajoso o suficiente para os contactar e começar a trabalhar como editor deles, mas depois tornaram-se meus amigos para toda a vida. Por isso, fiquei contente por não ser introvertido, não se pode ser introvertido neste negócio.

A cena underground era feita por pessoas que essencialmente publicavam o seu próprio material, mas quando criou a Kitchen Sink, trouxe alguma ordem ao caos. Isso tornou a vida mais fácil para os cartunistas serem publicados, ou eles ficaram com medo de que ia ficar com os direitos deles?

Bem, não, o que ajudou foi eu também ser um artista, e eles conheciam-me e sabiam que eu trato toda a gente como quero ser tratado. Eles compreendiam que o sistema que tínhamos era justo, eles ficavam com os direitos e com a arte. Se houvesse hipótese de publicar uma história no estrangeiro, eles eram compensados financeiramente. Na Marvel e DC, só tinham o pagamento por página, sem direitos de autor nem compensação financeira. O nosso sistema era mais apelativo, não foi só uma revolução artística ou cultural, foi também uma revolução económica, porque nós defendíamos os direitos dos artistas. Entretanto, a indústria mudou e os artistas acham normal ter estes direitos, mas eles não existiram até ao final dos anos 60 e princípio dos anos 70. Nessa época, a editora ficava dona de tudo.

Quando os anos 70 acabaram e começou a década de 80, o seu interesse passou a ser mais em qualidade do que em expressão individual. Eu notei isso em algumas coisas publicadas no segundo volume da revista Death Rattle, especialmente Xenozoic Tales. Na época, sentiu-se ameaçado pela chegada da Pacific Comics ou da Capital Comics?

Bem, eu não diria ameaçado, porque vai sempre haver concorrência. E eu não tenho problemas com concorrência, desde que seja leal, mas não havia dúvida que o palco estava a ficar cada vez mais cheio. Eu tinha confiança que ia poder chegar ao meu público, e nunca procurei ser o rei da montanha. Até fiz algumas piadas sobre isso nas minhas histórias, mas nunca pensei a sério que ia ser o maior. Na sua maior dimensão, a Kitchen Sink teve 30 empregados. Não era uma micro-empresa, mas as grandes editoras tinham bem mais de uma centena a trabalhar para eles, e tinham muito mais capital que eu. Por isso, o meu objectivo principal era sempre fazer banda desenhada da qual eu me sentisse orgulhoso. Desde que eu ganhasse o suficiente para ter uma vida confortável, não precisava de guiar um Cadillac descapotável, por isso estava contente e continuei a trabalhar assim por muitos anos.

Esteve envolvido com o surgimento das primeiras novelas gráficas, com o Will Eisner, que chegou a ser considerado o inventor do conceito, apesar de já existirem algumas publicadas. Mas tendo em conta que ele tinha estado fora da indústria por muitos anos, porque é que ele quis voltar, e porquê o interesse dele em novelas gráficas?

Bem, em 1971, eu ainda era um editor muito jovem, acho que estava no meu segundo ano na indústria. Eu tinha ido à convenção de Nova York, a primeira vez que fui a uma, e o Will Eisner estava lá. Também estava um historiador francês de banda desenhada chamado Maurice Horn, que viu a placa com o meu nome e disse-me “olha, o Will Eisner está à tua procura”. Eu respondi que ele devia estar enganado, eu não conhecia o sr. Eisner, ia adorar conhecê-lo, mas de certeza que ele não estava à minha procura. Ele insistiu, “não, não, ele disse-me para vir à tua procura, tens que ir ao quarto dele no hotel”. Pensei que devia ser um erro, mas pelo menos era a minha hipótese de o conhecer.

Afinal, o Will estava a acompanhar o que se passava na BD alternativa, ele estava fascinado com o modelo de negócio, que era muito diferente do que ele conhecia. Ele quis perguntar-me como é que aquilo funcionava, como era a distribuição, isso tudo. Eu só queria falar com ele sobre as histórias antigas e ele não queria saber disso, ele só disse “isto tudo intriga-me, dá-me vontade de voltar à indústria”, então arrisquei e disse-lhe que podíamos trabalhar juntos, que eu estava interessado em publicar The Spirit e qualquer outra coisa nova que ele quisesse fazer. E foi assim que começou a nossa relação. Foi inesperado, e nada previsível. Foi a lenda que foi à procura do jovem desconhecido, e acabámos por trabalhar juntos até ao fim da vida dele. Éramos completamente diferentes, mas tínhamos a mesma paixão pela banda desenhada, e foi isso que nos manteve juntos.

Quando eu ainda não lia em inglês, nós recebíamos revistas de super-heróis do Brasil. Mas os editores brasileiros também começaram a publicitar muito o Will Eisner quando começaram a linha de novelas gráficas deles. Você apresentou Will Eisner a um novo público, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Olhando para trás, alguma vez achou que estava a influenciar o modo como o resto do mundo via as histórias dele?

Não, e não posso ficar com o crédito disso. Eu só ajudava como podia. Ainda no início, ele foi convidado para ir a Angoulême e receber o Grande Prémio deles, nos anos 70, por isso ele já estava a fazer as suas próprias ligações a outras pessoas. Mas sempre gostei deste aspecto internacional da banda desenhada. Adoro vir a sítios como a Amadora e conhecer talentos novos. É a parte mais interessante, porque a banda desenhada é uma linguagem internacional, é uma excelente maneira para as culturas se compreenderem umas às outras. Também era um grande prazer para o Will, que se tornou um embaixador da BD nos últimos anos. Acho que isso ajudou toda a gente.

Nos anos 90, a Kitchen Sink fundiu-se com a Tundra, o que não foi uma boa ideia em retrospectiva. Qual foi a motivação?

Eu gostava do trabalho do Kevin Eastman e, na época, ele tinha muito dinheiro e a Tundra estava a fazer algumas coisas interessantes. Ele contou-me que queria que eu fosse eu gerir a editora, porque ele tinha uns familiares a fazer isso e eles não eram muito competentes. Para mim, foi uma oportunidade de ampliar a Kitchen Sink, e ele prometeu fazer um grande investimento para podermos crescer e contratar pessoas talentosas. Algum tempo depois de eu me mudar com o meu pessoal para o outro lado do país, o Kevin descobriu que o império das Tartarugas Ninja já não dava tanto lucro, o capital estava menor, e os investimentos dele estavam a perder dinheiro. Ele veio pedir-me desculpas e disse que “precisamos de encontrar um investidor, porque eu não vou poder cumprir a minha promessa”.

O nosso salvador acabou por ser um banco de investimentos em Los Angeles, mas eles só estavam interessados em banda desenhada que estivesse para ser transformada em filmes. Assim que eles chegaram, apoderaram-se do controlo e eu e o Kevin ficámos em minoria. A indústria também estava a cair e eles não estavam satisfeitos. Tínhamos feito um filme com O Corvo e a série Xenozoic Tales do Mark Schultz tinha sido transformada num desenho animado chamado Cadillacs & Dinossauros. Mas eles queriam mais, e não dá para estalar os dedos e aparecer um programa de televisão. Quando isso não aconteceu imediatamente, eles ficaram descontentes e começaram a retirar o investimento. Foi uma tortura lenta, com o Kevin eu sabia que eu tinha um amigo que adorava BD, mas com os banqueiros era só negócio. Ao fim de quatro ou cinco anos, parámos, não dava para trabalhar com eles.

Nessa altura já estava envolvido com o Comic Book Legal Defense Fund (Fundo de Defesa Legal para a Banda Desenhada). Isso também já o devia manter ocupado.

Sim, comecei, se não me engano, em 1986, e era essencialmente trabalho voluntário, porque muitas lojas especializadas começaram a ter problemas legais, especialmente na zona que chamamos o Bible Belt, áreas muito conservadoras. Se era vendida BD alternativa, ou qualquer revista que pendesse mais para o erótico ou politicamente controverso, as autoridades iam procurar qualquer razão para fazer pressão na loja.

Quando eu descobri isto, quis fazer alguma coisa, então criei uma organização não lucrativa para juntar dinheiro para poder contratar advogados especializados para os defender. Antes disso, uma loja não ia conseguir manter o negócio, ou o dono ia desistir de vender as revistas consideradas obscenas. Com o CBLDF, o dono da loja podia manter o negócio e não tinha que pagar os custos legais. Por isso conseguimos salvar muitas lojas e alguns artistas que também foram acusados, porque isto tinha a ver com a liberdade de expressão da Primeira Emenda. Eu geri o Fundo durante 18 anos, e depois achei que era a altura certa para entrar sangue novo, mudei o conselho de administração e introduzi limites de mandatos. Agora estou contente por existirem mais pessoas envolvidas, enquanto eu sou só um conselheiro.

Hoje em dia, os profissionais da banda desenhada já têm a protecção legal que não tinham nos anos 70 e 80.

Pois, é um reconhecimento que a banda desenhada é para ser levada a sério. É preciso lembrar que ainda não há muito tempo, as autoridades, os professores, os pais, achavam todos que a banda desenhada é um meio para crianças. Ver um cartunista do underground a fazer coisas com drogas e corpos nus era chocante, eles diziam “não se pode fazer isto, vai ser lido por crianças”, e nós dizíamos “não, é um meio, como o cinema e a literatura, e não pode ser restringido”. E isso demorou muito tempo. Acho que já ultrapassámos esses obstáculos, mas foram preciso décadas para as atitudes mudarem.

Antes do primeiro caso, o caso Correa, vocês achavam que estavam seguros da crítica geral, escondidos nas lojas especializadas?

Acho que não pensámos nisso a nível consciente, pelo menos até começarem os problemas legais. Para mim, antes das lojas de BD, só tínhamos as head shops como mercado, e eu não me preocupava com elas, porque éramos todos foras-da-lei juntos. As head shops já vendiam parafernália para consumo de drogas, portanto a BD underground era apenas parte de um conjunto de coisas que já eram controversas para a polícia e para as gerações mais velhas. A BD tinha má reputação. Agora é completamente aceite, e eu confesso que tenho algumas saudades dos dias em que era um fora-da-lei.

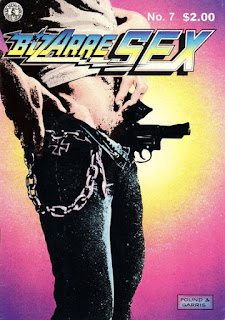

A Kitchen Sink tinha alguns título que podiam ter causado alguns problemas na época, como Gay Comix, Bizarre Sex ou Dope Comix…

Sim, exactamente. Fazia tudo parte da ideia de provocar propositadamente, porque era uma reacção à censura que vinha de antigamente, e nós queríamos cutucar os olhos dos censores. Agora, a minha filha mais nova tem 20 e adora BD, mas quando olha para as revistas alternativas, ela abana a cabeça e diz-me “pai, devias ter vergonha das coisas que fizeste, são muito sexistas, exageradas ou repugnantes”. É difícil explicar-lhe que os tempos eram diferentes, que estávamos a reagir contra o poder vigente. E quando isso acontece, atravessa-se uma linha para criticar alguma coisa. Artistas como o Crumb ou S. Clay Wilson, muitos deles, exageravam, por isso é difícil justificarmos o que fizemos na altura com o contexto actual.

O caso Mike Diana foi o mais difícil que tiveram?

Provavelmente, porque perdemos esse. Ainda por cima pelo modo como ele foi condenado, quando ele só estava a fazer BD para distribuir em fotocópias por correio. Mas ele vivia numa cidade no norte da Florida, onde havia um assassino em série, que matou três mulheres. A polícia estava à procura de qualquer pessoa suspeita, e alguém disse para irem investigar o Mike Diana, que ele fazia pornografia e era capaz de tudo. Quando eles foram ao apartamento dele, não encontraram nada relacionado com os homicídios, mas viram os comics dele e prenderam-no por posse de pornografia, apesar de não estar a tentar vendê-la a ninguém.

A Florida tem muita gente idosa a viver lá, e quando chegou a hora do julgamento dele, ele não foi julgar pelos pares, foi julgado por idosos de 60 a 70 anos. E quando eles olharam para ele, e viram os desenhos com Jesus a sodomizar uma criança, mandaram-no para a prisão, porque não compreenderam como alguém podia fazer isto. Foi o caso mais difícil de defender porque, para uma pessoa normal, eles não compreendiam porque isto devia existir, e se fosse permitido, o que mais podia acontecer. Só que a Primeira Emenda deve ser absoluta, pois se fôssemos parar Mike Diana, onde é que estabelecíamos o limite? É preciso proteger o que há de mais extremo.

Não se pode nem deve legislar o mau gosto.

Pois. O pior nem foi ele ter sido condenado pelo juiz e ter passado tempo sob prisão domiciliária. O pior foi que o juiz decidiu que ele não podia sequer fazer desenhos, mesmo em privado e dentro da sua própria casa, e que a polícia podia fazer buscas a casa dele a qualquer altura, e se encontrassem desenhos, ele ia preso. Para nós, isso foi totalmente inaceitável e sem precedente. Como se pode decidir que uma pessoa que não pode desenhar? Apelámos ao Supremo Tribunal Estatal e perdemos, e apelámos ao Supremo Tribunal e eles recusaram-se a ouvir o caso. Ficámos desiludidos porque isto precisava de ser revisto ao nível mais alto. Agora há jurisprudência com um precedente perigoso, que diz que um juiz pode impedir uma pessoa de se pode expressar através de desenhos, e isso nunca foi indeferido.

Hoje em dia, há uma nova geração de autores de banda desenhada que começou a trabalhar exclusivamente online. Como alguém que fez parte de um movimento revolucionário, está a prestar alguma atenção a este novo modo de publicar e de entrar em contacto com os fãs?

Não tenho mesmo tempo para investigar o que se passa onlne. Vi o suficiente para saber que é uma área nova e apelativa. E posso dizer que, se tivesse 20 anos, provavelmente é o que estaria a fazer, a tecnologia está a abrir novas oportunidades maravilhosas. É muito difícil distribuir livros fisicamente, era a pior parte do meu trabalho. Mas trabalhámos arduamente e tivemos muito sucesso. Só que agora, com a internet, se fores agressivo, talentoso e sortudo, consegues atingir milhares, talvez milhões de pessoas em redor do mundo, e isso era pura ficção científica quando eu tinha 30 anos. Mas agora o futuro está aí, e eu acho fantástico.

Fotos da exposição de Will Eisner, com visita guiada por Denis Kitchen

Nenhum comentário:

Postar um comentário